Figlio d’arte, Graziano Gallo frequenta fin da giovanissimo il mondo dell’antiquariato, occupandosi in modo particolare di mobili e oggetti. Agli inizi del 1980, crea la Gallo Antichità che si occupa di arredi, dipinti e sculture, e si specializza su artisti italiani dal Cinquecento all’Ottocento. Partecipa alle grandi mostre d’antiquariato italiane: Palazzo Grassi a Venezia, la Biennale di Firenze, l’Internazionale di Milano, Modena Antiquaria, il Gotha di Parma e Padova Antiquaria. Nel 2003 inizia una nuova attività di consulenza artistica per gallerie e collezionisti italiani ed internazionali. Nel 2016 apre una nuova attività di commercio di opere d'arte, la Gallo Fine Art, che oggi ha sede nello storico spazio espositivo di Solesino (Padova); propone sempre più spesso opere di pittura e scultura del Sei-Settecento veneto e veneziano, non trascurando importanti antichi arredi italiani. L'ultima mostra significativa è quella organizzata nel 2019 alla Biblioteca Antoniana del Santo a Padova dedicata alla pittura del Settecento veneziano.

Tra i lavori che saranno visibili durante la mostra spiccano opere di pregio, tra cui il Madonna di Santa Caterina di Jacopo Bassano (1510 – 1592), la Maddalena di Nicolas Tournier (1590 – 1639), una bella natura morta (Piatto di fragole, caffettiera, cucchiai, calici, pane e tovaglia su tavola coperta da tappeto) di Cristoforo Munari (1667 – 1720), il Vecchio barbuto di Giovanni Battista Piazzetta (1682 – 1754) e la Lezione di Minuetto di Francesco Zugno (1709 – 1787). Completano la selezione il Madonna col Bambino di Placido Costanzi (1702 – 1759), il Paesaggio della campagna romana di Jan Frans van Bloemen (1662 – 1749) e Due teste di bambini di Giusto Le Court (1627 – 1679) e Melchior Barthel (1625-1672). La varietà di stili e soggetti permette di offrire un percorso espositivo che unisce la ricerca estetica alla conoscenza storica, rendendo l’esperienza culturale completa e articolata.

Quest’opera, di forte intensità drammatica, esprime appieno la versatilità di Pietro della Vecchia, artista capace di fondere la lezione dei maestri veneziani del Cinquecento con le suggestioni caravaggesche apprese a Roma. La scena raffigura Erode che mostra la testa del Battista, affiancato dall’anziana Erodiade: un’immagine ambigua e provocatoria, resa con tinte accese e un realismo che accentua la tensione emotiva. La tipica scelta di vestire Erode da “bravo” e la figura della vecchia rimandano al repertorio pseudo-giorgionesco caro a Vecchia, in dialogo con la celebre Vecchia di Giorgione all’Accademia di Venezia. Il dipinto, collocabile negli anni Venti-Trenta del Seicento, riflette il gusto libertino e trasgressivo della Venezia barocca, probabilmente vicino all’ambiente degli Incogniti, celebrando così uno degli aspetti più originali e teatrali della pittura veneziana del XVII secolo.

Il dipinto riflette lo stile ritrattistico di Jacopo Amigoni, capace di unire grazia rococò e intensità espressiva. La giovane donna, colta in posa diretta, rivela un volto vigoroso, reso con morbide fusioni cromatiche che esaltano l’incarnato e lo cristallizzano in una sospesa eleganza. L’ermellino, i gioielli e il bouquet floreale ne sottolineano il rango principesco e il tono festoso. L’opera si colloca nella produzione che portò Amigoni a ottenere fama internazionale tra Londra, Parigi e Madrid, dove dal 1747 fu primer pintor de cámara di Ferdinando VI. Amico del celebre Farinelli, che ne promosse la carriera, l’artista seppe imporsi tra i grandi interpreti della ritrattistica europea del Settecento, vicino a Rosalba Carriera e Bartolomeo Nazzari. Questo ritratto, caratterizzato da delicatezze cromatiche e da un’immediatezza comunicativa di straordinaria efficacia, conferma la statura di Amigoni come maestro raffinato e cosmopolita del Rococò.

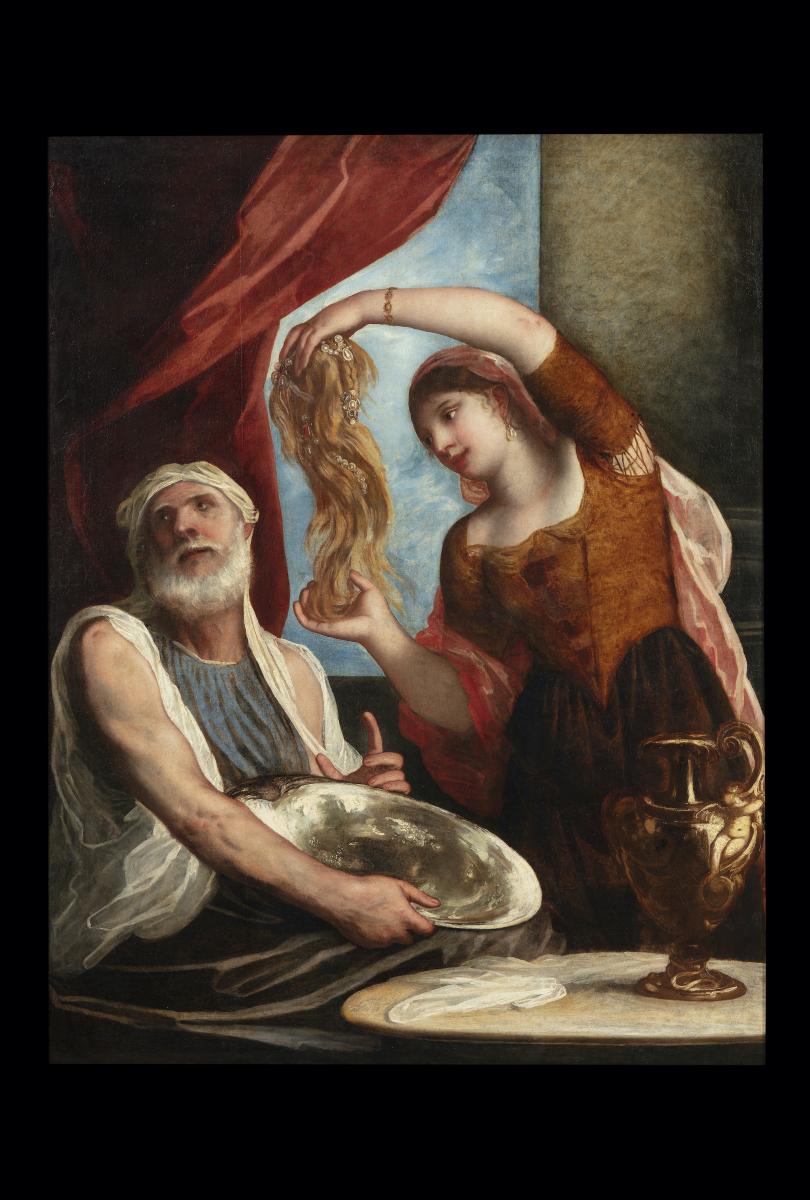

Il dipinto, corredato da scheda del Prof. Fabrizio Magani, rappresenta l’episodio di Berenice, la regina d’Egitto che sacrifica la propria chioma in voto d’amore e di fedeltà. La scena è narrata con elegante solennità: la giovane mostra i capelli recisi a un sacerdote, resi con luminosa morbidezza e grande raffinatezza cromatica. L’ambientazione, con i panneggi sontuosi e i toni caldi e dorati, rivela la capacità del Padovanino di fondere suggestioni tizianesche con un linguaggio di gusto pienamente seicentesco, vibrante e teatrale. L’opera esprime al meglio la cifra dell’artista, interprete originale della grande tradizione veneta, capace di unire classicismo e pathos narrativo, in un equilibrio che ne fece uno dei protagonisti della pittura barocca lagunare.